Introducción

La Palma, conocida también como Isla Bonita , es uno de los lugares donde se concentran fiestas y tradiciones en cada municipio, en cada pueblo y en cada rincón. Pues podemos encontrar unas tradiciones.

El ciclo festivo, que comienza con la Navidad y Epifanía y culmina, doce meses después y sin dejar apenas respiro en el gozo de los palmeros, con Santa Lucía, muestra el lado más amable y uno de los más reales de la isla canaria de La Palma. Perdida en el Atlántico, alejada del mundo durante siglos pero, paradójicamente, inmersa en él - las influencias mutuas son enormes, a un lado y a otro del océano - , La Palma es un museo vivo de tradiciones. Y las fiestas su mejor y más completo exponente.

Rara es la semana en los que no se enfrenten dos equipos de nobles luchadores en un terreno de lucha, no actúe un grupo folclórico en cualquier rincón, no peleen duramente por la victoria dos caballos y dos livianos jinetes en una carrera sobre el piche ( asfalto ), no se extienda el olor a carne de cochino de los ventorrillos ni se ponga patas arriba un pueblo preparando, amoroso, su romería.

Eso, por lo que a las manifestaciones festivas universalmente extendidas se refiere. Porque hay más, muchísimas más, en forma de expresiones rituales comunes a otros puntos de España ( Semana Santa, Corpus, vírgenes y santos de verano ), o bajo una dimensión única y extraordinaria ( la Bajada de la Virgen de Las Nieves, los moros y cristianos de Barlovento y el diablo de Tijarafe , entre otras ), que refuerzan la certeza de que somos muy parecidos, pero también muy diferentes.

Cercanas a sus protagonistas, que las viven intensamente, pero abiertas ( como La Palma toda ) a quienes de fuera se acercan con cariño y respeto, las fiestas se convierten así en uno de los argumentos definitivos para disfrutar de la isla. Y para regresar siempre a ella.

Fiestas de nuestra isla, La Palma.

· CALENDARIO FESTIVO

Navidad: Grupos de rondallas y divinos cantando villancicos.

Carnaval: Empolvados y mascaritas.

BARLOVENTO

-Navidad

-María Auxiliadora

-Reyes

-Fiesta de las Mozas

-Las cruces

-Nuestra Señora del Rosario

-Nuestra Señora del Cobre

BREÑA ALTA

-Navidad

-Semana Santa

-San Isidro

-San Pedro

-Las Cruces

-Día de las madres

BREÑA BAJA

-Las cruces

-San Antonio

-Día de las madres

-Santa Ana y Santiago Apóstol

-San José

-El Socorro

FUENCALIENTE

-Nochebuena

-El Carmen

-San Antonio Abad

-La Vendimia

-Semana Santa

-El Pino

GARAFÍA

-Auto de Reyes Magos

-Cruz de Hoya Grande

-Cruz de la Centinela

-Feria Insular Ganadera de San Antonio del Monte

-Cruz del Gallo

-San Pedro

-El Carmen

-Nuestra Señora de la Luz

-La Inmaculada Concepción

LOS LLANOS DE ARIDANE

-Navidad

-Fátima

-Carnaval

-San Juan

-San Isidro y la Santa Cruz

-La Patrona

-Santos Mártires de Tazacorte

-El Carmen

-Triana

-Las Angustias

-Argual

-San Pío X

-Exaltación de la Santa Cruz

-Santa Cecilia

EL PASO

-La Cruz

-El Pino

-Sagrado Corazón

-San Nicolás de Bari

-Feria ganadera autóctona insular

PUNTAGORDA

-San Mauro

-San Roque

-Fiesta del Almendro en Flor

-Carnaval

PUNTALLANA

-Nochebuena

-La cruz

-Carnaval

-Sagrado Corazón

-Los Galanes

-San Juan

-San Bartolomé

-La Piedad

-Santa Lucía

SAN ANDRÉS Y SAUCES

-Nochebuena

-Carnaval

-Reyes

-Nuestra Señora de Montserrat

-San Sebastián

-Corpus Christi

-Santa Rita

-Montserrat

-San Pedro y San Pablo

-El Pilar

-Gran Poder de Dios

-San Andrés

-La Piedad

-La Inmaculada

SANTA CRUZ DE LA PALMA

-Navidad

-Las cruces

-Las Nieves

-Nuestra Señora de la Candelaria

-Bajada de la Virgen de las Nieves

-Nuestra Señora

-Carnaval

-El Carmen del Pino y San

-Semana Santa

-Nuestra Señora de la Luz y San Telmo. Vicente Ferrer

-San Francisco de Asís

-Nuestra Señora del Pilar y Santiago

TAZACORTE

-Santos Mártires de Tazacorte

-San Miguel

-El Carmen

TIJARAFE

-El Buen Jesús

-Sagrado Corazón

-Cabalgata de Reyes

-La Santa Cruz

-La Candelaria

-Papas Asadas

-Nuestra Señora de Fátima

-Nuestra Señora del Carmen

-San José

-Fiesta de la Virgen y el Diablo

-Semana Santa

-La Inmaculada

-Bendición de los campos

-Navidad

VILLA DE MAZO

-Navidad

-San Juan de Belmaco

-Auto de Reyes Magos

-Santo Domingo

-San Blas

-San Lorenzo

-Corpus Christi

-Los Dolores

-Las Cruces

-Santa Rosalía

-El Carmen

También en la Palma, las festividades y las celebraciones tienen lugar durante todo el año. Desde el mes de enero al mes de diciembre la población festeja entre alegría, procesiones, música y arte, con grande goce para los turistas.

Con la floración de las almendras, entre los meses de enero y febrero, se celebra la Fiesta del Almendro en Flor, en Puntagorda. Para esta ocasión, música y bailes tradicionales animan la ciudad hasta bien entrada la noche, sin faltar vino, almendras y colores.

Entre febrero y marzo, en general antes de la Cuaresma, también aquí, se celebra el famosísimo Carnaval de las Canarias entre música y espectáculos. La isla esconde una curiosidad: la batalla de polvos de talco que tiene lugar el lunes del Carnaval en Santa Cruz, se trata de un recuerdo burlesco de los emigrantes que se enriquecieron en las Américas y retornaron en patria con hábitos blancos.

Entre finales de marzo y los primeros días de abril se celebra la Semana Santa. En estos días, se puede asistir al característico desfile de las diferentes confraternidades laicas de Santa Cruz, en particular se usan hábitos de color rojo encendido y se peinan los pelos de punta. La Calle O’Daly se tiñe de color y brío para la ocasión.

El 3 de mayo se celebra la Fiesta de la Cruz de Matos. Para la ocasión, la Palma ofrece a los visitantes espectáculos de grande belleza: las cruces de toda la isla se decoran con vistosos tejidos, joyas y flores de todos los colores, con un resultado muy sugestivo

El mes de junio tiene como protagonistas la fiesta de La Patrona que se celebra el 2 del mes, el Corpus Dominio, en que la localidad de Villa de Mazo se cubre de refinadas composiciones floreales para la ocasión, y la fiesta de San Juan (el 23), que igual que en las otras islas de las Canarias, festeja el solsticio de verano entre hogueras y petardos, pero sobretodo con mucha alegría.

Entre los meses de Julio y Agosto se rinde honor al Santo patrón de la isla, San Mauro, con las Fiestas Patronales San Mauro Abad. Para la ocasión, la localidad de Puntagorda organiza numerosos eventos de todo tipo, para la joya de los locales y de los curiosos visitantes. Con la Fiesta de Nuestra Señora de las Nieves se empieza el mes de agosto (el 5). Con esta celebración, la más importante de la Palma, se celebra la Santa patrona de la isla, y la población de Santa Cruz inicia unas fiestas realmente vivas, entre música, espectáculos y mucha alegría.

El 8 de septiembre empiezan las celebraciones de El Diablo, festividad en la que se organizan espectaculares fuegos de artificio, en medio de una coloradísima explosión de alegría y maravilla. Los 20 minutos que duran los fuegos de artificio lanzados esta noche especial, son en honor de Nuestra Señora de Candelaria, festejada también en la isla de Tenerife.

La noche de Navidad, justo después de la misa de medianoche, en toda la isla (sobre todo en la localidad de Breña Alta) tienen lugar simpáticas y sugestivas representaciones con carácter de parodia, con el acompañamiento del sueño de las castañuelas.

Con la floración de las almendras, entre los meses de enero y febrero, se celebra la Fiesta del Almendro en Flor, en Puntagorda. Para esta ocasión, música y bailes tradicionales animan la ciudad hasta bien entrada la noche, sin faltar vino, almendras y colores.

Entre febrero y marzo, en general antes de la Cuaresma, también aquí, se celebra el famosísimo Carnaval de las Canarias entre música y espectáculos. La isla esconde una curiosidad: la batalla de polvos de talco que tiene lugar el lunes del Carnaval en Santa Cruz, se trata de un recuerdo burlesco de los emigrantes que se enriquecieron en las Américas y retornaron en patria con hábitos blancos.

Entre finales de marzo y los primeros días de abril se celebra la Semana Santa. En estos días, se puede asistir al característico desfile de las diferentes confraternidades laicas de Santa Cruz, en particular se usan hábitos de color rojo encendido y se peinan los pelos de punta. La Calle O’Daly se tiñe de color y brío para la ocasión.

El 3 de mayo se celebra la Fiesta de la Cruz de Matos. Para la ocasión, la Palma ofrece a los visitantes espectáculos de grande belleza: las cruces de toda la isla se decoran con vistosos tejidos, joyas y flores de todos los colores, con un resultado muy sugestivo

El mes de junio tiene como protagonistas la fiesta de La Patrona que se celebra el 2 del mes, el Corpus Dominio, en que la localidad de Villa de Mazo se cubre de refinadas composiciones floreales para la ocasión, y la fiesta de San Juan (el 23), que igual que en las otras islas de las Canarias, festeja el solsticio de verano entre hogueras y petardos, pero sobretodo con mucha alegría.

Entre los meses de Julio y Agosto se rinde honor al Santo patrón de la isla, San Mauro, con las Fiestas Patronales San Mauro Abad. Para la ocasión, la localidad de Puntagorda organiza numerosos eventos de todo tipo, para la joya de los locales y de los curiosos visitantes. Con la Fiesta de Nuestra Señora de las Nieves se empieza el mes de agosto (el 5). Con esta celebración, la más importante de la Palma, se celebra la Santa patrona de la isla, y la población de Santa Cruz inicia unas fiestas realmente vivas, entre música, espectáculos y mucha alegría.

El 8 de septiembre empiezan las celebraciones de El Diablo, festividad en la que se organizan espectaculares fuegos de artificio, en medio de una coloradísima explosión de alegría y maravilla. Los 20 minutos que duran los fuegos de artificio lanzados esta noche especial, son en honor de Nuestra Señora de Candelaria, festejada también en la isla de Tenerife.

La noche de Navidad, justo después de la misa de medianoche, en toda la isla (sobre todo en la localidad de Breña Alta) tienen lugar simpáticas y sugestivas representaciones con carácter de parodia, con el acompañamiento del sueño de las castañuelas.

· ENTORNO FESTIVO

LAS ENRAMADAS, ARCOS TRIUNFALES Y RAMOS FRUTALES.

Llegaba la fecha de la festividad del santo patrón o las celebraciones del calendario litúrgico.

Todo era color. Hombres y mujeres subían a los montes en busca de la más esplendida “rama” para honor y gloria del santo de su devoción. Las referencias históricas a estas costumbres, que por suerte aún perduran muy localizadas en la palma, son innumerables al menos desde el siglo XVIII, del que existen noticias documentadas. Los ramos, ramas , astas y arcos se “plantaban” en el recorrido profesional y en los “paseos” amenizados por la “banda de música de aficionados” .

Era una costumbre generalizada el adornar en Semana Santa el monumento del Jueves Santo con flores y naranja según refiere el palmero Alberto José Fernández García con su trabajo notas históricas del Semana Santa de S/C de la Palma.

Los adornos florales en el interior de la iglesia eran también habituales en otras celebraciones litúrgicas y actos festivos, como se constata en alas referencias de la visita que realiza a la iglesia Juan Francisco de Medinilla y Tobalina.

Los arcos eran vestidos entonces de follaje, flores e incluso, algo impensable hoy, animales vivos. Así los encontramos en la Bajada de la Virgen de las Nieves del año 1765 en la que se dice que :”llegada que fue al Señora vajo un arco hecho de obra, aunque campestre, primoroso, colgado de figuras de alfeñique, alcorza y una corona de lo mismo, palomas y liebres vivas”.

Los enrames con flores y frutos en el interior de las iglesias continúan en el siglo XIX. En los Llanos de Aridane conoces numerosas noticias, de extraordinarias bellezas, sobre el engalana miento de la población en los recorridos procesionales de la Virgen de los Remedios, la Patrona, así como de diferentes actos cívicos en su honor.

ENRAMADAS ACTUALES: RAMOS DE SAN PEDRO , LAS LOMADAS ( SAN ANDRTES Y SAUVCES); ARCO FRUTAL DE SAN PERDO( BRÑA ALTA); ARCOS DE SAN BARTOLOMÉ, LA GALGA( PUNTALLAN); ARCOS DE SAN ANTONIO(GARAFIA);ARCOS DE SAN ISIDRO(LOS LLANOS DE ARIDANES)

Afortunadamente aun quedan algunos ejemplos, aunque escasos, de estas enramadas festivas en La Palma. Los primitivos arcos de monte y palmas fueron evolucionado y se convirtieron en los actuales arcos del Corpus de Villa de Mazo, San Isidro (San Andres y Sauces) y en Sagrado Corazón del El Paso.

Uno de los mas bellos ejemplos de lo que pudieron ser los ramos de frutas que tanto abundaron en las fiestas de antaño se conserva hoy en la ermita de Las Lomadas.

Antes de llegar este momento, en diferentes locales o patios de las casas se reúnen las jóvenes del lugar y comienzan a notar un armazón, normalmente de alambre, donde van incorporando diferentes frutas de la temporada.

Las Lomadas se encuentran enclavada en el camino que conduce a los manantiales de Marcos y Corderos pasó obligado por medio del monte de la mítica flora de laurisilva de la era terciaria.

Los ramos se arman con frutas diferentes, en franjas iguales paralelas y circundantes combinando los tamaños de las fritas con sus colores y rematados en los extremos con un gajo de uvas.

La tradición de los ramos de San Pedro en Breña Alta se pierde en el tiempo, ya que en los calificaban de “antiguos “. Durante el tradicional repique de campas en la Parroquia y Ermitas de esta villa, se quemarán multitud de cohetes, con elevación de globos aerostáticos.

En la Galga (Puntallana) por San Bartolomé, a la entrada del camino que desde la carretera general lleva a las ermita de Nuestra Señora de la Piedad, un gran arco punto recibe a los fieles. Este elemento festivo ha sido recientemente recuperado.

En San Antonio del Monte (Garafía), en grupo de arcos en forma de calle dan entrada a la ermita de San Antonio de Padua.

Por las fiestas de la Patrona , -Nuestra Señora de los Remedios en Los Llanos de Aridane, para la romería de San Isidro , desde mediados de los años noventa, se preparan cinco arcos que se plantan en el recorrido de la romería por la calles principales, se recubren con monteverde y se les sobreponen frutas y cintas de colores.

Romerías

Las romerías resultan consustanciales al momento en que comienza a levantarse los primeros templos bajo diferentes advocaciones en la isla, como:

Romería de Nuestra Señora del Pino - EL PASO (La Palma)

La Bajada de la Virgen del Pino se realiza en El Paso, población de la isla de La Palma cada tres años en el mes de agosto.

La Imagen de la Virgen se saca en romería desde su ermita, situada en la parte alta de El Paso, a unos cinco kilómetros del casco urbano, a la vera de un antiguo camino real que conduce a Santa Cruz de La Palma por la Cumbre Nueva y hasta el centro de la población.

La ermita fue inaugurada en 1930, en ella se venera a la Virgen María bajo la advocación de Virgen del Pino, ya que según la tradición, la imagen de la Virgen apareció en el gigantesco pino canario que se alza en la plaza de la ermita. Este pino es uno de los ejemplares más corpulentos de Canarias y recientes estudios cifran su edad en torno a los 600-800 años. Se trata de una tradición reciente pero muy multitudinaria. Es encomiable el esfuerzo de los municipios isleños para mantener y ampliar las costumbres y el folclore antiguo y auténtico.

Acompañan a la Virgen en su bajada infinidad de romeros, ataviados con los trajes típicos de magos canarios y se realizan paradas con bailes ancestrales, mientras se comen y beben las viandas que se transportan en las carretas, ricamente adornadas.

Romería Lustral de La Bajada de La Virgen de Las Nieves (S/C de La Palma)

La Virgen de Las Nieves es la Patrona de La Isla de La Palma. Desde 1680, por disposición del Obispo Bartolomé García Ximénez, se celebra cada lustro la Romería de La Bajada de La Virgen de Las Nieves, desde su santuario del Monte hasta la Iglesia Parroquial de El Salvador. Hoy día, esta romería lustral se celebra el primer domingo de julio desde 1945, aunque en el pasado se celebró en febrero y mayo. La próxima Bajada será en 2010.

La romería es parte de una gran fiesta que empieza los días previos. Tras la Misa de Romeros, comienza la romería que traslada en sus 42 piezas el trono de plata de la Virgen, desde su Santuario hasta la Iglesia de El Salvador, el último domingo de junio.El primer domingo de julio se bendice la Bandera de María en una Misa en la Iglesia de El Salvador. La Bandera se traslada desde los Ayuntamientos al Castillo de La Virgen de Las Nieves, donde se iza y recibe salvas de honor. Se trae a La Virgen y ocupa su trono en julio, tras la semana grande y la semana chica. El 5 de agosto la imagen regresa de nuevo a su Santuario.

Todo tipo de actos rodean a esta fiesta grande, torneos deportivos, culturales, festivales de folclore, verbenas y diversiones. Hay una serie de actos muy tradicionales que sólo pueden verse cada 5 años, justo en estas fiestas. La Pandorga o desfile de figuras iluminadas con velas que terminan en una hoguera en el barranco. Parece que se realiza desde el siglo XVI en la Semana Chica. Otra tradición desde 1945 es el Minué, en la Semana Grande y la entrañable y esperada Danza de los 24 Enanos el jueves de la Semana Grande. La transformación de los desfilantes en enanos se hace desde 1905. "Los Mascarones" son gigantes y cabezudos que entretienen a mayores y niños.

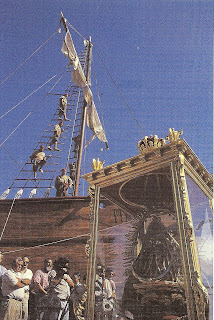

El acto más tracicional es un auto mariano: El Carro Alegórico y Triunfal. Se celebra el viernes. La Bajada de La Virgen comienza el sábado, pernocta en La Encarnación y entra el domingo en El Salvador. A la llegada a La Palma se realiza el Diálogo entre el Castillo y la Nave, Consiste en un diálogo entre el Barco de La Virgen y el Castillo. Cuando La Virgen llega a La Plaza de España se entona "La Loa", glorificando a La Virgen y dándole la bienvenida. Acto seguido, entra en El Salvador y comienzan las fiestas.

· Carnaval

En Santa Cruz de La Palma, el lunes de carnaval una curiosa batalla de polvos de talco recibe a los indianos que regresan de las Américas portando jaulas con loros , baúles , gigantescos habanos, esclavos, leontinas y espejuelos, mientras la música caribeña no cesa de sonar.

Las monumentales calles Dionisio O'Daly y Pérez de Brito soportan estoicamente a los empolvados y su adoquinado tardará días en volver al estado original.

A principios de los años sesenta, dos palmeros enamorados de sus fiestas , Yolanda Cabrera y Alfredo Pérez Díaz, empezaron a parodiar a los indianos, los emigrantes ricos que regresaban a La Palma, elegantemente vestidos con blondas y encajes, trajes de impecables linos blancos, coches descubiertos y niños de marinerito.

En un principio, los polvos de talco estaban alejados de este cortejo decimonónico. A comienzos de los ochenta, Los Indianos se agregaron al programa oficial del Ayuntamiento, entremezclándose con la tradición carnavalera de los polvos de talco.

En Los Llanos de Aridane, los polvos de talco - al igual que en el resto de la isla - se tiran espontáneamente y por sorpresa, se conozca o no al sufrido espectador. en 1993 se incorporó al programa oficial de festejos la añeja tradición de las viejas, figuras dobles , una de ellas falsa, mitad viejas y mitad caballeros que simulan ir montados a caballotas sobre las viejas, y que bailan una polka grotesca compuesta por el palmero Juan García.

1. Algunos antecedentes

La antigüedad de la celebración de las viejas Carnestolendas en Santa Cruz de La Palma se remonta a los primeros años de colonización castellana, una vez se estabilizó el calendario religioso. Varios días antes del Miércoles de Ceniza —momento en que da comienzo el periodo de Cuaresma, con sus votos de abstinencia y penitencia—, el Carnaval invadía las calles de la ciudad. Entre las referencias más antiguas se halla el acta de Cabildo de 6 de febrero de 1556. Puesto que se acercaban «las Carrestollendas», los regidores insisten en la necesidad de matar las reses y vender la carne cuanto antes, dada la prohibición eclesiástica que pesaba sobre el consumo de carne durante la Cuaresma, inmediata a la fiesta carnavalesca.

No deja de ser curiosa la coincidencia de los actos propios de la Bajada de la Virgen de las Nieves —cuando ésta se celebraba en torno al 2 de febrero, fiesta de la Purificación de la Virgen— con el Carnaval. En la edición de 1765, la misma noche de la llegada de la imagen mariana a la iglesia de El Salvador, partió del principio de la Ciudad, una tropa de hombres vestidos de mujeres, con mantos y sayas los más viejos que se hallaron, con fusil al hombro y con ruecas por espadas. Y va esta gentes marchando, desfilados por su orden, pero tan sin orden todo, que iba todo al revés, pues el Capitán marchaba en la retaguardia y el Sargento en la vanguardia; el cajero fuera de su lugar, y por fin todo a la contra de cómo se debía corresponder.

Han sido también muy frecuentes a lo largo de la historia las parrandas de encapuchados y encarretados. En más de una ocasión, estos enmascarados pudieron vengar algún agravio o desdén causado por algún vecino bajo la protección del disfraz y la careta. En tales casos, no siempre los burlados soportaron estoicamente al anónimo burlador. Conscientes de la amenaza que estos «encuentros» suponían para el orden cívico, las autoridades locales dictaron ordenanzas que trataban de regular el comportamiento de unos y otros durante unas noches abiertas a ciertas licencias. El artículo sexto de un bando de buen gobierno de 1874 redactado para estas fiestas prohíbe:

El derecho a arrancar el disfraz a ninguna máscara, aunque hubiese ésta incurrido en alguna falta o causa de disgusto. Corresponde únicamente a la autoridad local mandar quitar la careta a la persona que haya causado la ofensa o el desorden de que se acusa.

2. El Carnaval presente: el Desembarco de los Indianos

En la actualidad, el Carnaval en la ciudad comienza el viernes anterior al Miércoles de Ceniza, prolongándose hasta la noche del sábado y madrugada del domingo siguiente —Domingo de Piñata—, con un programa variado en el que no faltan una apertura con desfile infantil, las tradicionales verbenas en la calle, los bailes nocturnos en las sociedades de recreo —Real Nuevo Club Náutico y Casino-La Investigadora—, concurso de disfraces o entierro de la Sardina.

Pero qué duda cabe de que la fama y originalidad del Carnaval de Santa Cruz de La Palma ha sobrepasado las fronteras insulares gracias a las celebraciones que tienen lugar durante el Lunes de Carnaval. Por un día, la ciudad entera revive la llegada de los Indianos, nombre con el que se conocía en Canarias desde del Setecientos a los isleños emigrados a América que retornaban a las islas. En la obra anónima La Gran Nivaria triunfante (La Laguna, 2ª mitad del siglo XVIII), leemos:

Había vn Christo mui antiguo

en la parroquia del Hierro

y vn yndiano hizo a su costa

fabricar vn Christo nuevo.

en la parroquia del Hierro

y vn yndiano hizo a su costa

fabricar vn Christo nuevo.

La importancia de la emigración palmera a la isla de Cuba dio como resultado esta fiesta, que retrata el arribo al puerto palmero de los emigrantes que hicieron las Américas en la isla caribeña. El significado de la fiesta ha sido expuesto con claridad por la investigadora local Loló Fernández Felipe. Con ella se quiere conmemorar el «desembarco de los cubanos» que desde el siglo pasado se venía manifestando como una suerte de rito social en el muelle durante el carnaval. En este desfile, tan del gusto barroco decadente, se ironizaba, ridiculizándola por exageración caricaturesca, la figura del nuevo rico, el indiano de éxito que, sin instrucción ni abolengo, encuentra su Potosí en una América que tarde o temprano lo devuelve a sus orígenes.

El Lunes de Carnaval amanece de blanco en Santa Cruz de La Palma, feliz metáfora que sintetiza el poder de la risa, el devaneo migratorio y el solar mismo de la memoria histórica. Funcionarios, comerciantes, directores de banca, empresarios y ciudadanos de a pie cuidan hasta el más mínimo detalle de su vestuario, trasladando a este extremo atlántico la vieja Habana. El itinerario festivo comienza a media mañana con La Espera, una concentración de indianos en el atrio de las Casas Consistoriales. Mezcladas con el sabor de la sangría que reparte la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, se dan cita varias parrandas de cantadores que reviven por un día las más variadas melodías procedentes de la América hispánica, con mayor protagonismo de los ritmos cubanos. A media tarde, un interminable desfile de indianos simula su retorno de América, portando los elementos más característicos de su paso por las Indias Occidentales: baúles, jaulas con loros, cajas de puros habanos, maletas, velillos (los más modestos) y los más acaudalados una corte de esclavos criollos de raza negra. Las comitivas parten del Servicio Náutico (en la avenida de Los Indianos), entran en la calle O'Daly y continúan por Pérez de Brito hasta llegar a la plaza de La Alameda, en la que un gran festival de música tradicional cubana, conocido como Verbena del Desembarco, ameniza la noche hasta bien entrada la madrugada del Martes de Carnaval.

La negra Tomasa

Fue durante la Exposición Universal de Sevilla (Expo' 92), cuando sale a la luz por primera vez junto a la agrupación musical Cuarto Son (Santa Cruz de La Palma, 1995) la negra Tomasa. El personaje, ideado por el palmero Víctor Lorenzo Díaz Molina (Santa Cruz de La Palma, 1940), apodado Sosó, es recibido desde entonces hacia a las 12 del mediodía en el atrio del Ayuntamiento con el acompañamiento de los ritmos antillanos.

Los polvos de talco

La fiesta de los Indianos no se comprende hoy sin el ingrediente de los polvos de talco que unos a otros esparcen a diestro y siniestro. No es nueva en el Carnaval de la ciudad la costumbre de arrojar a las mascaritas (‘persona con disfraz que llega cubierto el rostro') distintas sustancias a su paso, como agua desde los balcones y ventanas de las casas o huevos llenos de polvos de talco y confeti.

Huevos de talco y confeti

Para su elaboración, se hace una pequeña incisión en un extremo oval, de manera que se viertan para su consumo la yema y la clara. Durante una o dos semanas se deja secar el interior. Se rellena de polvos de talco —en su defecto, de harina— y confeti. El agujero se tapa con papel de celofán empapado en poliada o pegamento. Por último se decora a base de dibujos en cera, acrílico o témpera.

· Semana Santa.

Suntuosidad, recogimiento, olores a incienso y cera la Semana Santa palmera. Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane son, quizás, su máximo exponente por el gran número de valiosos pasos, cofradías de “capuchinos” y penitentes. De estas dos semanas de Pasión y Resurrección de Cristo se publicaron en el Diario de Avisos dos interesantísimos trabajos de recordada investigación palmero Alerto-José Fernández García: de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma en los meses de marzo y abril de 1963 y de la de Los Llano de Aridane, en abril de 196. Además de estas suntuosas Semanas Santas, hay en la isla otras que se conservan llanas de añeja y amorosa tradición popular. Antiguos ritos litúrgicos de la resurrección, como pagar la luz de las iglesias y el encendido en el pórtico de la hoguera del fuego nuevo, se continúan haciendo en La Palma.

El Aleluya de Tijarafe

En Tijarafe, cuando en la misa de Pascua de Resurrección se entona el Gloria, en la medianoche del sábado, cae el telón negro que tapa el magnífico retablo barroco atribuido a Antonio de Obrarán terminado de restaurar en 1997; en ese mismo momento se abren las puertas de la iglesias, con gran estruendo, repican las campanas en la espadaña, resuena el tambor, que aquí llaman “caja de guerra”, mientras un grupo de jóvenes y mayores presididos por un estandarte van corriendo por la iglesia arrojada pétalos de de flores a los feligreses. Tras su recorrido por todo el templo, púlpito, coro y nave, al llegar al altar se arrodillan en su alegre y bulliciosa expresión de aleluya. La ceremonia continúa y la iglesia queda impregnada de una suave mezcla de aromas de de incienso, de flores…

En la tarde del Domingo de Gloria la procesión del encuentro, con el Cristo Resucitado, recorre las empedradas calles de Tijarafe. Las Santas mujeres y San Juan acompañan a la Virgen y se adelantan al comprobar que Jesús, su amigo y maestro, había resucitado. Cuando llegan delante de él le hacen tres vecinas arrodillándose los que cargan las imágenes. A San Juanito el alcahuete después de hacer las tres venias lo giran y emprende una veloz carrera más de una ha perdido pluma y corona, símbolos de apóstol y evangelista hacia la Virgen, para darle la buena nueva de que su hijo ha resucitado. si l si la procesión, hasta ese ,momento, era en riguroso silencio, ahora el tambor o caja de guerra” comienza a tocar y ni para hasta llegar de nuevo a la iglesia. Después de que San Juan le comunica a la Dolorosa que su hijo ha resucitado, ésta se acerca a comprobarlo, le hace tres venias o genuflexiones y en la ultima el sacerdote que le acompaña la procesión le retira a la Virgen le daga de plata(símbolo de su dolor) que le atraviesa el pecho. Aquí se unen las dos procesiones, que discurrían por diferentes calles, y continúan hasta la iglesia.

El Aleluya es el momento en que los cristianos encuentran el verdadero sentido a su fe. Cristo, después de una dolorosa pasión y muerte, resucito para gloria de los hombres.

Los Galanes de Puntallana

En la iglesia de San Juan de Puntallna el sábado de gloria se celebra con la danza de los Galanes. En el momento que el sacerdote entona el Gloria in excelsis Dei, el telón que tapaba el retablo mayor se parte en dos, momento en que por las puertas de la iglesia entran en parejas y corriendo los Galanes. Los componentes de esta peculiar danza van vestidos con pantalón, camisas blancas y faja roja, pañuelo al cuello y en algunos casos con una cinta ancha de colores cruzado el pecho. Según María Candelaria Hernández Concepción, en Diario de Avisos de 7 de abril de 199, los Galanes gritaban entrando en la iglesia “ ¡ Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!¡Resucito!”.

Continúa Candelaria Hernández diciendo: “Todos llevaban una caña al hombro. Las buscaban novitas y bien largas, para ser preparadas y engalanadas. En ocasiones alcanzaban los tres metros. Primeramente les sacaban las hojas, dejado sólo los bonitos cogollos del final y se enramaban a partir del hombro.

Para el enrame empleaban:

- Frutas, las propias de la época, y también las que conseguían fuera de tiempo como duraznos, peras, nísperos, etcétera. Había una clase peras que, colgada de un hilo, duraba hasta esta fecha. Tampoco faltaban las bonitas sartas de castañas.

- Flores : en la punta de la caña iba un ramillete de flores…

- Cintas : muchas cintas, anchas estrechas, más anchas, más estrechas y de todos los colores; unas en pequeños ramilletes, sueltos, y otras haciendo lazos.

- Campanillas : el que tenía las colgaba de su caña

- Y … grandes sartas de rosquetes, queques, galletas, etcétera”

Esos son los recuerdos de Candelaria Hernández de los Galanes que vivió y le contaron y que no van muy lejos de lo que se hace actualmente cada Sábado de Pascua de Resurrección: “ En ese momento el velo del templo se partía en dos, los santos se descubrían, se encendían todas las velas, tocaban las campanas y campanillas, y entraban a toda velocidad los Galanes. Recorrían los laterales, llegaban al arco, entraban en las capillas, para unirse en el centro del altar. Aquí, de rodillas, formaban una cruz y gritando decían: “¡Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!”. Levantándose, rápidamente se cruzaban y hacían el mismo recorrido : capilla, nave y fondo de la iglesia. Esto lo hacían tres veces, y al correr decían : “Uf, uf…, ru, ur , ru ,ru ….”Candelaria (Lala), además de conocer en profundidad la bella tradición de los Galanes, es la persona que año tras año se encarga de preparar todo lo necesario para que se dance, baile y corra el Aleluya de Puntallana y, como ella dice, con la precaución “de meter los pantalones dentro de los calcetines para no enredarse al correr”. En la actualidad según cuenta, los enrames son más pobres, las bandas son la española y la canaria, ya no corren personas mayores sino jóvenes de ambos sexos, y en el recorrido ya no dicen el “Uf, uf…, ru, ru, ru…”sino , al ponerse de rodillas ante el altar gritan:¡Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!.

El Aleluya de Fuencaliente

En Fuencaliente también se corre el Aleluya el Sábado de Pascua, con la variedad de que un grupo de niños y jóvenes lleva colgados al cuello unas esquilas que hacen sonar en sus carreras por el interior de la iglesia, mientras otros tiran flores. Según el anticuario y fuencalentero Juan Luis Curbelo, que lo ha rescatado sobre 1996, estas esquilas son las mismas que él y su familia utilizaban en su infancia en este día, corriendo por la única nave de la iglesia de Fuencaliente.

Los gacios de San Andrés

En San Andrés (San Andrés y Sauces), después de la misa del Domingo de Pascua , a mediodía, se repite el mismo encuentro que en Tijarafe con un Cristo Resucitado y tras el encuentro con la Virgen continúa la precesión hasta la iglesia, acompañados por los feligreses y niños que portan ramos de gacios. Al terminar la procesión, los niños aguardan la salida del oficiante, flaqueando un pasillo delante de la puerta de la iglesia y con los gacios en las manos en forma amenazante. Al salir el cura un gran griterío lo recibe y los niños comienzan a golpearlo mientras él se protege la cara con las manos y emprende una veloz carrera para refugiarse en la casa parroquial. Después de este hecho, podría aparecer que el cura no quisiera saber nada más de los niños y no es asi; las ventanas de su casa se abren y comienza a lanzarles monedas, caramelos y estampas que los pequeños recogen con alborozo y alguna que otra pelea.

El correr el Aleluya fue una costumbre generalizada en las iglesias de La Palma. En este caso se mantienen los ejemplos de Tijarafe, Puntallana y Fuencaliente. Sin embargo, los gacios de San Andrés, que pudiera ser otra variante, está muy distante de las primeras.

La antigua Semana Santa en La Palma

A las siete y media de la mañana del miércoles de ceniza comenzaba la cuaresma con misa y ceremonia de imposición de la ceniza en frente de los feligreses. Ese mismo día y los miércoles siguientes de cuaresma, en la iglesia de Santo Domingo de Santa Cruz de La Palma, se celebraba” El nombre a nuestro Padre Jesús Nazareno” que, según el historiador palmero Alberto-José Fernández García en el Diario de Avisos de 26 de marzo de 1963, se llevó a cabo hasta 1945 en que ya se dejo de hacer.

Durante la Cuaresma, cada día de la semana estaba dedicado, como preparación para la Semana Santa, a alguna advocaciones hecho litúrgicos. Los jueves a la Viergen de los Dolores y más tarde al Cristo de la Piedra Fría y los lunes al Señor en el Huerto en la parroquia de San Francisco. En la iglesia de El Salvador los viernes se dedicaban al Cristo del Calvario, los sábados a la Virgen del Carmen , los martes al Señor del Perdón y los domingos en el Altar Mayor se cantaba el miserere.

Hasta principios de los años treinta en la parroquia de El Salvador se celebran bala ceremonia de “La Seña”, que según Fernández García tenía lugar “el sábado y domingo de Pasión, el sábado y domingo de Ramos y el Miércoles Santo” y, según este mismo autor, ya constan antecedentes de su celebración al menos desde 1603, consistiendo en que :”El sacerdote revestido de roquete y acompañado de sacristán y monaguillos se dirigía al coro bajo de la iglesia y empezaba el canto de víspera; a su terminación volvía a la sacristías para salir ya vestido con capa pluvial morada y los monaguillos con ciriales, portándose entre todos los que sirven al altar, cura, sacristán , mozo de coro y monaguillos , la bandera negra con cruz roja al medio. Después, enarbolada por el sacerdote, se hacían movimientos elegantes y regios, tocándose con ella el arca del altar, al propio tiempo que se cantaba el “Vexilla Regis” con música inspirada de don Manuel Díaz Hernández; se iba al lado de la Epístola y se tremolaba, y lo mismo se hacía en el lado del Evangelio. La ceremonia terminaba después de dejarse la enseña en la sacristía, incensando el ministro el altar y marchando iglesia abajo hasta el coro”

El Jueves Santo es uno de los días de la Semana Santa palmera donde más gentes se mueven a visitar las diferentes iglesias, llamados por los Monumentos que guardan al Santísimo. Por toda la geografía insular se levantan estos altares efímeros, llanos de luz eléctrica y velas, flores y plata, o líneas más modernas con respaldares y troncos alegóricos, hechos ex profeso para ese día. Según Fernández García esta costumbre ceremonial del Jueves Santo es muy antigua, y cita el mandato del obispo Fernando de Rueda en 1584 donde manda que en el Monumento de El Salvador no se gasten más de 20 doblas, y se sabe por las cuentas de fábrica de 1706 <<que el Monumento de la época se adornaba con naranjas y flores, haciéndose unos caracteristicos ramos, costumbre ésta que perduró hasta nuestro días, pero en el Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves>>.

El palmero y profesor de la Universidad de La Laguna Jesús Pérez Morera, en su trabajo Esculturas americanas en La Palma , se refiere a la procesión del Jueves Santo en Santa Cruz de La Palma con el Señor de La Piedra Fría , un Ecce Homo de la procedencia americana y una de las más antiguas imágenes que se conservan en Canarias. En ese día esta imagen visitaba las iglesias de la ciudad en lo llamaban <<procesión de la sangre>>, que consistía según Pérez Morera en un <<acto penitencial que ya se celebraba en Santa Cruz de La Palma en 1571, debía su nombre a los disciplinantes que, vestidos con túnicas y capirotes, flagelaban su cuerpo durante todo el recorrido>>.

No sabemos cuánto tiempo resistió las prohibiciones esta costumbre medieval en La Palma; posiblemente desaparecida con la disposición de la Real Cédula de Carlos III del año 1777 que determinaba la supresión radical de estas manifestaciones penitenciales. Hoy se conserva en el municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra , donde delante de las imágenes de una Dolorosa y un Nazareno , los picaos, con caperuza que les reguarda el anonimato <<llevan a cabo sus penitencias el Jueves y Viernes Santo. Vestidos con un hábito blanco que deja al descubierto su espalda, los pies descalzos y un flagelo de lino en la mano, los picaos se azotan la espalda hasta congestionarla; para evitar cualquier peligro , un hermano cofrade le pica con una masa de cera en la que van incrustados vidrios , haciendo correr la sangre>>, recoge la escritora y periodista María Ángeles Sánchez en su libro Fiestas populares España día a día.

El sermón de las siete palabras del Viernes Santo sufrió reformas litúrgicas en 1957. Con anterioridad a esta fecha, Fernández García recoge cómo se celebra en Santa Cruz de La Palma : <<Este siempre se leyó desde el púlpito a luz mortecina de una vela, con el templo completamente a oscuras, y otra a los pies del Cristo en el desmantelado altar mayor, lo que hacía darle a todo un aspecto impresionante. En la meditación de la séptima palabra todo el pueblo se arrodillaba al mismo tiempo que en el coro se oía por espacio de unos minutos un estrépito de ruidos en símbolo de aquel momento trascendental de la muerte del Supremo Hacedor>>.

Esperando que terminara el sermón de las sietes palabras, el conocido popularmente, como <<el sermón de las tres horas>>, los jóvenes esperaban la salida de la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo fuera de la iglesia, momento que aprovechaban para que se <<divirtieran con lo que denominaban “La Mueca”>>, y data su establecimiento del mes de marzo de 1834. Según se puede ver en un legado que se conserva en la Biblioteca “Cervantes” de nuestra cuidad, “ la mueca” consistía en remitir una serie de oficios a ciertos Sres. que generalmente eran forasteros , bien de tránsito o en su primer año de residencia den La Palma, donde con toda seriedad se les invitaba a que asistieran a determinado acto en un lugar que generalmente era la plaza de la iglesia, advirtiéndoles que debían vestir de las más rigurosa etiqueta y hacer algo que debía resultar ridículo a los ojos de los presentes. Los engañados cumplían con todo celo lo ordenado, y mientras servían de entretenimiento a la ingeniosa juventud de la época , se daban cuenta que en un día lleno de seriedad se les había puesto de mofa ante el pueblo>> . Esta costumbre hace muchísimos años que cayó en desuso, en palabrasde Alberto José Fernández García en su trabajo Notas históricas de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma , en el Diario de Avisos de 6 de abril de 1963.

En 1989 editó María Régulo Rodríguez , con prólogo de su padre, Juan Régulo Pérez, Protocolo de la Santa Mueca, a la que hacía referencia Alberto José Fernández García que se conservaba en la biblioteca Cervantes, perteneciente a la sociedad La Cosmológica. Se trata de la publicación de los manuscritos que abarcan el periodo que va desde 1834 a 1876 referentes a esta curiosa costumbre de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma que, en opinión de María Régulo, aunque se estableció a principios del XIX << es probable que se prolongara hasta principios de éste>>.

La procesión del Santo Entierro de la capital insular fue sufragada por el benefactor Pérez Volcán, aunque con el paso del tiempo su aportación de 100 pesetas, no era suficiente para los gastos que generaba la Semana Santa y se destinaba a la compra de <<almendras confitadas y eran repartidas entre personas que colaboraban en la procesión y cofrades acompañantes>>, según el artículo de Fernández García.

La música de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma también tenía un particular tratamiento con las marchas fúnebres <<Amor eterno>> del palmero Alejandro Henríquez Brito (1846-1895) y <<La Esperanza>> de Tomás Padrón, músico mayor del regimiento de Santa Cruz de Tenerife , a la que puso letra el poeta palmero Domingo Carmona Pérez en 1875. Ya en la procesión del Viernes Santo la iglesia del Salvador se cantaba el motete Jerusalén, del recordado párroco Manuel Díaz.

En la iglesia del Salvador el Sábado de Gloria se rasgaba el velo negro , en el momento del <<Gloria in exelsis Deo >>, gracias a un curioso mecanismo hecho por el Sacerdote Manuel Díaz. Fernández García recoge <<En el momento del Gloria, fue costumbre que se tocaran unas cajas por los negros, lo que era retribuido con 36 monedas , según el libro de cuentas de fábrica del año 1745, repitiéndose durante años hasta que fue desapareciendo>>.

En el teatro de la Pasión de Cristo también ha tenido sus representaciones en la isla. Valga como ejemplo la que tuvo lugar en 1965 en Santa Cruz de La Palma en el pórtico de la iglesia del Salvador, representándose el Auto de la Pasión de Lucas Fernández por el grupo de teatro local <<Candelejas>>. El periódico Diario de Avisos de 26 de abril de 1965 publicó un extenso artículo, firmado por Luis Miguel, en el que se describe con detalle la intervención de María Magdalena (Pilar Rey), San Pedro (Luis Ortega), San Dionisio (Miguel Gómez), San Mateo (Eladio Crehuet), y Jeremías (Edmundo Cabrera) , bajo la dirección escénica de Javier de la Huerga , además de los efectos técnicos.

Hoy, otros municipios, como Breña Alta y Santa Cruz de La Palma, suelen preparar algún auto sacramental de la Pasión de Cristo , aunque irregularmente y a criterio de los organizadores.

El Judas.

No conocemos referencias documentales o antecedentes históricos de celebraciones de la quema del Judas en La Palma, lo que no significa que no las hubiera, más aún cuando conocemos varios ejemplos de ellas en otras islas del archipiélago. Este peculiar rito con el que termina la Semana Santa es recogido por el antropólogo José Alberto Galván Tudela en su libro “ Las fiestas populares canarias” en las islas de Gran Canarias y Tenerife, descubriendo lo más peculiar de cada una de ellas y también , pero con referencia al siglo XVIII, Manuel Hernández González en su libro “ La religiosidad popular en Tenerife durante el siglo XVIII.

Por la quema del Judas se conoce al acto festivo que tiene lugar en Pascua de Resurrección, en el que al discípulo traidor, Judas Iscariote, representado por un muñeco, se le insulta, arrastra y quema. Es decir, es vencido por la resurrección de Cristo y quemado en la misma hoguera del fuego en la que se había prendido el cirio pascual del Sábado de Gloria en el atrio de las iglesias.

En el diccionario de autoridades (1732), aparecen dos acepciones del término Judas, una en referencia al apóstol traidor y la segunda como una figura que cuelgan y queman en las calles el Sábado Santo , u otro día de Cuaresma. En el mismo sentido el Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana, editado en Madrid 1857, lo define como <<Una figura ridícula que en algunas ocasiones se pone en las calles en ciertos días de cuaresma y luego se quema>>.

En una fecha inusual, dentro de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, en Las Tricias (Garafía), se quema a un Judas. La fiesta consiste, además de los actos religiosos en honor a la Virgen, con los tradicionales cuadros plásticos representados eras y huertas al paso del recorrido procesional, y otros regocijos populares, en la quema del Judas y la lectura de su testamento. La fiesta del Judas en La Palma tiene en común con otras del archipiélago el acto de la quema, pero presenta una peculiaridad que la distingue: la lectura del testamento, cada año diferente y realizado expresamente para la ocasión.

Según el palmero y periodista Miguel Ángel Pérez Calero el Judas de las Tricias procede de Venezuela y es incorporado en 1955 por Inés Mata Lorenzo , vecina de este barrio garafiano, a las fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

Lecturas de testamentos o coplas jocosas ante peleles o muñecos que se destruyen las encontramos en Segovia, en la festividad de Santa Águeda. Durante la fiesta de la Santa patrona de la mujer <<se celebra la reafirmación de su sexo, de lo femenino frente a lo masculino, impuesto en la colectividad durante todo el resto del año>>. En el pueblo de Abades, después de la procesión de Santa Águeda, se celebra en la plaza mayor la quema de <<el Tío Pajas>>. Según José Luis Puerto en su libro Ritos festivos este personaje de escarnio y burla por parte de las mujeres es un <<muñeco relleno de pajones largos, petardos dentro, al que se viste con ropas de hombre. Acto seguido se celebra el baile , en el que se lee el Testamento del Tío Pajas: a las mujeres que se han casado ese año se le deja la Herencia del Tio Pajas, pues ellas serán las futuras mayordomas de la santa>>. Reproduce este autor parte del testamento, en este caso en prosa de 1989; el texto está cargado de humor y de referencias sexuales. En otro municipio segoviano, Zamarramalla, también se quema un pelele que cuelga de una soga ; previamente una mujer <<ha recitado ante él unas coplas en las que vierte quejas sobre el mal gobierno de los hombres>>.

El Judas garafiano es un pelele o muñeco, hecho casi a tamaño natural, que es quemado en un rincón de la plaza. Más tarde, en medio de una verbena, se da lectura a su testamento, no falto de dramatismo y sorna. Los temas elegidos son siempre diferentes , pero por lo general van dirigidos a los suceso más notables que ese año han acontecido a los vecinos del lugar y que se van relatando en décimas anónimas compuestas por varias personas que jamás las firman ni se sabe de quienes son, aunque las sospechas de la autoría de los poetas se escuchen de boca en boca , el aludido lo negará. Tampoco escapa la actualidad política o social local, insular, regional o nacional en este testamento. Judas siempre deja algo. Y a quien <<no le deje algo>> puede incluso molestarle , sea su décima para bien o para mal.

Garafía es uno de los municipios palmeros en que el pueblo compone versos en décimas con gran facilidad. La vida cotidiana, las noticias que llegan de <<de fuera>> la política , todo vale para sacarle unas décimas. Está tan arraigada esta costumbre en los garafianos , que en las elecciones de 1999 se hizo la más peculiar campaña electoral que conocemos , al circular copias de <<versos>> anónimos sobre las diferentes formaciones políticas. Lo que expresaban esas décimas no se dice normalmente en un mitin, sólo tiene licencia para ello el anónimo poeta. Pueden saber quiénes son sus autores, pero la sangre no llega al río.

Si esto es así normalmente, cuanto más cuando llegan las fiestas de la Virgen del Carmen en las Tricias.

· Las cruces y los mayos.

La Palma está llena y sembrada de cruces que, desde la más humilde y recóndita a la más suntuosa y milagrosa , amanecen el 3 de mayo vestidas y enramadas o simplemente con unas flores en un pomo de cristal , otrora de uso domestico y en pie una vela encendida, derramando cera sobre una piedra.

En lo alto de montañas y laderas, en entrecruzados caminos, en el lugar de una muerte violenta, a la entrada de una casa , humilde o suntuosa y solariega, rematando canalizaciones de agua o portones, aparece erguido, bendiciendo el lugar , el símbolo que recuerda la muerte de Cristo .

Unas con bellas hornacinas o nichos de mampostería , donde se cobijan los mayores del lugar en los conocidos “mentideros” y otras , más sencillas, cubiertas por la bóveda del cielo azul o los millones de estrellas que la isla tiene por techo . Algunas de ellas, las conocidas como “cruz del siglo”, se colocaron en riscos y montañas co temor y devoción por el paso de 1899 a 1900, que en ese momento estaba cargado de miedos y supersticiones.

En la víspera de la festividad, el eco de laderas y barrancos retumba y multiplica el estampido de los voladores y las gentes , desde siglos , saben que son “las cruces”. Muchas tienen nombre propio , otras ni tan siquiera eso ; unas están cargadas de bellas leyendas y otras son anónimas y muy pocos conocen el por qué se encuentran en aquel lugar. Pero unas y otras, cuando llega mayo , evocan en los palmeros una profunda tradición.

La fiesta de la cruz, desde los primeros momentos , objeto de regulación por parte del antiguo Cabildo de la isla. En las ordenanzas de 1611, y probablemente en anteriores, determina y ordena “que los Mayordomos de los oficios saquen los días Corpus-Christi y San Miguel y Santa Cruz de Mayo y en todos los demás días generales los Pendones para acompañar las procesiones , so pena de 20 días de Cárcel con más de 1.000 mrs aplicados por tercios , Juez, denunciador y Propios” y al mismo tiempo ordenaba que se debían barrer las cales para el paso de las procesiones.

Las cruces : las enramadas u joyas o prendas

Hoy como ayer, las cruces siguen atrayendo y su fiesta se organiza de un año para otro, eligiendo en casa edición los mayordomos de la siguiente.

Refiriéndose a La Palma dice que : “ Cada cruz tenía un número variable de mayordomos de ambos sexos. Los hombres se encargaban de traer abundantes gajos de laurel para el enrame del día de la fiesta. Las mujeres forraban el sagrado madero con una tela cualquiera, fuerte y ordinaria. Sobre este primer foro colocaban otro de mejor calidad ; de tul , de seda o encaje. Y sobre este último , una fortuna de joyas: sortijas, medallas, alfileres , pendientes, etc. El sol limpio y joven de principios de año encendía sobre las cruces mil reflejos de oro y pedrería. Los gajos de laurel se enteraban por el pie, rodeando la cruz , en semicírculo y constituyendo una “bárbara capilla”. En las ramas se trababan, a modo de banderas, pañuelos de aceitillo de vivos colores. Completaban el enrame floreros con flores de papel , al pie de la cruz. Y juntos a los floreros, cajoncitos con semilleros de trigo o cebada ya nacidos, que con este último fin se plantaban en tiempo oportuno”.

Es una costumbre viva y profunda el engalanar las cruces en la zona de Breña Alta , Breña Baja. Vila de Mazo y Santa Cruz de La Palma con prendas y joyas prendidas armoniosamente en la tela con que las visten. La referencia más antigua que conocemos de esta costumbre la encontramos en 1765 en los actos organizados en Santa Cruz de La Palma durante la Bajada de la Virgen. En este año se dice que cuando la Virgen de las Nieves regresaba en procesión a su Santuario “Estaba una cruz, que es la del noveno paso, con el major ornato y compostura de prendas, talcos y galones”. Continuando la Virgen en su recorrido por el interior de Santa Cruz de La Palma a su paso se encontró de nuevo “una cruz que es la del octavo paso, con la mejor belleza compuesta y muy hermosas escarchas”.

La tradición de las joyas en las cruces también la encontramos en El Pinar, El Hierro, donde con pique entre las cruces de Las Casas y Taibique se preparan para este día en sana disputa por la mejor. Las joyas que prenden sobre ellas las recogen las mayordomas de cada cruz por el vecindario, anudando un finísimo hilo de color del cual entregan una parte a modo de “recibo” a la propietaria, siendo innumerables los diferentes colores de hilos de las joyas, tantos como ellas; además , anotan en una libreta el nombre de quien la cedió, un inventario de las piezas entregadas e incluso dibujos con la forma de joya a los efectos de evitar alguna confusión en la devolución.

En La Palma hay otras cruces que no se engalanan con joyas; las visten con papel de seda o con ricas telas, predominando las flores y las enramadas tradicionales con monte o palmas. En Garafia, en Juan Adalid, el punto geográfico más al norte de La Palma, sobre la montaña de la Centinela se alza una cruz conocida desde muy antigua. Según Tomás Orribo Rodríguez y Néstor Rodríguez Martín en el libro Del lugar de Tagalguen, cada año la fiesta es “organizada por tres o cuatro mayordomos, elegidos el año anterior. Ellos son los responsables de que todo marche bien. Continúan dicendo de la cruz que corona este impresionante u sobrecoger lugar que: “No hay cura, no hay misa pero sí suele haber procesiones. A una hora determinada, hacia ka una de la tarde aproximadamente , dos de los mayordomos sacan la pequeña cruz en sus andas y con ella, seguidos de todos los asistentes , dan una pequeña vuelta por el camino que cruza la cresta de la montaña. Luego viene el almuerzo y a continuación el baile”. Los devotos hasta el año siguiente , la cruz se queda sola sobre la Centinela.

Pero si esto pasa en el medio rural, en el medio urbano ocurre otro tanto. En la coma de la montaña de Las Rosas, en Los Llanos de Aridane, se cobija bajo una hornacina hecha por el vecindario, una enorme cruz de un peso de 33 kg, cuyo peso, sin que se haya pretendido, coincide con la edad de Cristo. Ésta sustituyó a otra que hace muchos años se quemó y de la que conserva la nueva dentro de su estructura un trozo calcinado. Cada años en las vísperas la bajan y una familia la “visten” de nuevo con su mejor hacer. También recoge la tradición que fueron encontrados los tres clavos de la crucifixión, mandando Santa Elena que uno se pusieron en la corona imperial y otro en el tascafreno del caballero de su hijo Constantino.

El tercero lo arrojó al mar para calmar una tempestad, aunque volvió flotando sobre el agua y fue recuperado por la emperatriz, que mas tarde lo regalo a la iglesia de Tréveris.

La devoción de los palmeros al santo madero está muy arraigado en la tradición popular y con el trascurso de los siglo se ha ido aumentando. No en vano la isla cuenta con tres reliquias o Linguis Crucis del santo madero del Gólgota.

En la iglesia de San Francisco de Santa Cruz de La Palma se conserva una de estas reliquias. A esta reliquias se le daba culto en la festividad de San Francisco de Asís, la noche del jueves de la tercera semana de octubre, saliendo en precesión bajo pálido alrededor de la plaza de la iglesia. Lamentablemente esta costumbre ha desaparecido. La segunda se conserva el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Fue donada a esta parroquia en 1915 por Emilia morales González con e certificado que acredita que pertenece a la “auténtica” y esta expedida en Roma el 5 de febrero de 1847. Esta reliquia, según Alberto José Fernández García en el periódico Diario de Avisos de 6 de abril de 1963, “Esta circundada por 365 reliquias de santos que se veneran cada día, y debajo aparece Santa Filomena en miniatura teniendo en la mano un trocito de sus dientes siendo ejecutada en Roma por Cardenales, revestidos y utilizando pinzas de plata”.

En Breña se conserva la tercera de estas reliquias con que cuenta La Palma y según Alberto José Fernández García en el artículo del Diario de Avisos ya referido se encuentra acreditada por “autentica” en Pisa el 20 de diciembre de 1885. Fue traído a esta parroquia por el sacerdote catalán Pelegrín Pascual y Mercader, recordado párroco de San Pedro donde ejerció en Pascual y Mercader, recordado párroco de San Pedro donde ejerció su ministerio durante unos 18 años. Los dos municipios, Santa Cruz de La Palma y Breña Alta, que conservan estas reliquias de la Santa Cruz en la que murió Cristo guardan hoy es una de las más renombradas de la isla.

Cada dos años le hacen una fiesta en las faldas de la montaña, con misa, procesión y comida de hermandad. El año que no hay fiesta, a primera hora del 3 mayo , dos hombres , que tradicional y puntualmente cumplen con su cita, la suben a pues con su nuevo “vestido” de raso, galones o perlas, envuelta en una blanca sábana, por un camino polvoriento que serpentea la montaña.

Los voladores anuncian que la cruz ya está en la cima de la montaña de Las Rosas y son “contestados” por otros voladores de otras cruces de la zona que también están engalanado. Poco a poco van llegando hombres , mujeres y niños para terminar de enramarla, encender velas y repartir café, chocolate y bizcochos. A esa hora no hay de diez personas ; por suerte, entre ellas esta Rosa Castro, quien nacida en 1925 recuerda loas de su infancia a la cruz de la Pestana de Tijarafe y comienza a recitarlas.

Religiosidad a la Santa Cruz en La Palma

El símbolo de la cruz llega oficialmente con la incorporación de La Palma a la Corona de Castilla y se implanta con tal fuerza que a la capital insular, Santa Cruz de La Palma, la fundan y bautizan con su nombre el 3 de mayo de 149. Hoy esta ciudad celebra anualmente su fundación y onomástico ese día, engalanando de fiesta sus cruces.

Hoy la mayoría de calvarios han desaparecido o han modificado su estructura original, pero la toponimia local se ha encargado de que el recuerdo haya pasado de siglo en siglo hasta nuestros días. Se conservan en su estado primitivo , el calvario de San Andrés construido en 1681.

La tradición cristina recoge que al emperador romano Constantino, en la batalla en que derrotó al tirano Majencio, se le apareció una cruz resplandeciente en el cielo en la que se leía in hoc signos vinces (con este signo vencerás). Constantino venció y reprodujo una cruz bordada en su estandarte imperial en oro, esmalte continuo el emperador luchando contra el paganismo con históricas victorias. Su madre, Santa Elena , conocedora de la devoción que su hijo tenía a la Santa Cruz se traslado a Jerusalén mandando excavar en el monte Golgota hasta que encontraron tres cruces. Luego, la emperatriz, ordeno que pusieran tres enfermos sobre ellas y cuentan que uno sano. Más tarde pusieron tres cadáveres, uno sobre cada cruz, resucitando el que fue colocado sobre la misma cruz que el enfermo había recobrado la salud.

Desde ese momento la fe católica acepto esta cruz como aquella en la que murió Cristo. La mitad de esta milagrosa cruz se quedo en un templo en Jerusalén; la otra se mando a Constantinopla donde el emperador mando poner un trozo en el interior de una estatua suya , y el resto se mando a Roma. De la parte que se quedo en Jerusalén cuenta el que fuera obispo de esta ciudad , San Cirilo, que se cortaron muchos fragmentos sin que disminuyera su tamaño, de lo que fue testigo ocultarla. El símbolo cristiano continuo siendo utilizado en el transcurso de los años por motivos diferentes. En el siglo XIX el palmero Juan Bautista Lorenzo recoge que en 1853 en el Barranco Hondo , el capellán de la ermita San Miguel en Tazacorte había bendecido una cruz por ser un paso y lugar peligroso. Otra costumbre que permanece es colocar una crus en el lugar de un seceso luctuoso.

Las cruces de Breña Alta

El 3 de mayo en Breña Alta , en estrechos y sorprendentes caminos, entrecruzados y angostos, hay decenas de cruces de madera que al llegar la víspera son vestidas con telas lujosas y cubiertas con joyas en una singular fiesta de disputa por la mejor cruz, la más bonita y la más rica en oro . Al amanecer, con la luz de naciente, el viejo oro cubano con las imágenes de la Virgen del cobre y Regla destellan en forma de minúsculos rayos sobre la cruz junto con otro. Ahora más nuevo de la Virgen venezolana del Coromoto, además de otras joyas en forma de orquídeas, brazaletes, cadenas…

Días antes las mayordomas se encargan de recogerlas por el vecindario para más tarde devolverlas, sin que jamás una confusión haya llegado a mayores.

Las cruces se depositan cada año sobre altares cargadas de símbolos religiosos. Maderas recubiertas de semillas y pétalos de flores, con miles de colores y texturas que confluyen arropando la cruz. Es usual encontrar también no solo representaciones bíblicas, sino enanos de la Bajada de la Virgen, barcos , molinos tradicionales o incluso , un año , coincidiendo con la inauguración del complejo astrofísico del Roque de los Muchachos, la cruz se encontraba rodeada de las cúpulas a escala de los observaciones. A su lado, en un improvisado banco los devotos de esa cruz, cansados por tantos días de trabajo hasta ver su cruz, del 2 al 3 de mayo, con una manta cubriéndoles los pies . enfrente, bajo una choza de monte y palmeras, recubiertas por un gran plástico en previsión del chorizo húmedo del aliso , una cantina con termos llenos de café con leche o chocolate, además de marquesotes, almendrados, bizcochones y alguna que otra botella de anís.

En los años 50 y 60 , como vemos en esta crónica, se consolida un cambio importante en el adorno y preparación de cada cruz. Se pasa de recubrir la hornacina y su entorno con ramas de brezo, palmas y banderitas de papel de seda a hacerlo con “tapies” llenos de motivos religiosos, tal y como llega hasta hoy en día.

Al parecer y según un programa de mano de hace poco años, estas celebraciones en Breña Alta datan de principios del siglo XVIII, “donde se ornamentaba a base de flores, productos naturales, etc., y más tarde en papel. Se utilizan de diferentes colores o se teñían en el mismo nicho o bóveda si tenían”. No obstante, los municipios limítrofes, Breña Baja y Villa de Mazo, en la actualidad y de semejante manera engalanan sus cruces.

Los mayos y las cruces en Santa Cruz de La Palma y otros lugares

En Santa Cruz de la Palma la fiesta de la cruz conmemora la fundación de la ciudad el 3 de mayo de 1493y su onomástica.

En ese día se recuerda la culminación de la conquista de la isla por parte de Alfonso Fernández de Luego, con procesión de una magnifica cruz de plata de la iglesia de El Salvador en la que también parte el pendón de la ciudad , que en su momento fue de la isla.

Días antes de su festividad, a la cruces que descansan sobre las paredes de la cuidad renacentista se les cambia la tela que las cubrían desde el año anterior y se sustituye por otra nueva, formando en algunos casos plisados y dobladillos vistosos, para después engalanarlas con joyas y flores. En algunas no falta un mayo, que a modo de grotesco muñeco representa distintos temas y actitudes, que en ocasiones no sólo se dispone al lado de la cruz, sino que se coloca en balcones y azoteas.

Esta peculiar costumbre de los mayos ha quedado profundamente arraigado y localizada en Santa Cruz de La Palma , con algún ejemplo suelto en Breña Alta, Breña Baja y en Marina Alta (Tazacorte).

Estos muñecos no estuvieron, en principio, relacionados directamente con la festividad de la cruz (3 de mayo), sino con los ritos no religiosos del 1 de mayo, donde se cortaban en los montes un árbol y se colocaban en medio de la plazas de los pueblos rematando por un muñeco o por follaje.

También en lugares más próximos a La Palma, como la isla de Tenerife, encontramos estos peleles(mayos) en festividad del primero de mayo.

La estructura urbana de Santa Cruz de La Palma, desde su fundación a finales del siglo XV , viene marcada por dos zonas delimitadas por el cauce del barranco de Dolores, hoy avenida de El Puente. En este margen derecho se asentó la clase social alta y dominante con edificios nobles como la iglesia de El Salvador, el Ayuntamiento y el convento dominico de San Miguel de las Victorias. Los regidores del Concejo de la isla y los nobles tenían sus domicilios en esta zona. Sin embargo, en el margen izquierdo se establecieron los artesanos y gremios, operarios del puerto , pescadores y campesinos de la zona comunal de La Dehesa, bajo la influencia del convento de San Francisco, orden ésta que se caracteriza por la humildad y caridad ante los menos favorecidos. Es decir, en el margen izquierdo , las clases sociales más populares y menos favorecidos económicos. En esta segunda zona es donde encontramos en la actualidad la mayor concurrencia de mayos. Mientras en la primera zona las cruces se engalanan con ricas telas, flores, prendas o joyas, en la segunda además de vestirlas de igual manera, aparecen los mayos. Dato éste que refleja claramente, a nuestro entender, la diferencia del origen e implantación del hecho festivo.

El tema de estos grotescos muñecos, casi a tamaño natural, vari según los años. Se puede elegir motivos e incluso motivos deportivos, tradicionales e incluso programas de concursos de televisión, también pueden no responder a ningún tema de conjunto y se pueden contemplar temas de la vida cotidiana : una anciana , un grupo sentado en una mesa degustando un buen vino , unos niños pintando, una señora cosiendo en una maquina vieja , otras tostando trigo y ataviadas con la vestimenta tradicional, otros en una playa cogiendo sol, uno entrelazado entre una moto accidentada , otro sobre una vieja bicicleta. La imaginación de sus creadores queda cada año libre y a su criterio.

Tal y como decíamos anteriormente, el mayo correspondía a una costumbre del primero de mayo. Hoy en día, en esta zona de Santa Cruz de La Palma se instalan en la víspera del primero de mayo. Dos días después , en la madrugada del tres de mayo, la asociación de vecinos colocan la cruz y a su alrededor siempre se le ponen algunos mayos que “le acompañen”.

· SAGRADO CORAZÓN

En La Palma, la devoción al Sagrado Corazón comienza a principio del siglo XX. La primera entronación se llevó a cabo en la parroquia de Los Remedios, el Los Llanos de Aridane, en 1912, con una talla de madera del Sagrado Corazón de Jesús con dos ángeles, donada por la Hermandad.

En 1918 había 18 imágenes catalogadas en la isla. El origen de esta devoción, tiene lugar en las revelaciones que hizo Jesús a Santa Margarita María Alacoque, en las que se prometían especiales gracias a los devotos del Sagrado Corazón de Jesús.

El S. Corazón en El Paso

Es la fiesta anual más esperada en El Paso, donde la imagen hace un recorrido por alfombras, caminos, descansos y arcos, recubiertos con productos naturales. En junio de 1919, tuvo lugar la bendición y entronización de la imagen del S. Corazón en la parroquia, a la que le siguieron varios días de festejos cívico-religiosos. Esta imagen fue adquirida por la asociación que llevaba su nombre. El público demostró quedar verdaderamente extasiado, fue en la Plaza, al contemplar la bella loa alegórica que se representó.

La celebración anual

Actualmente la festividad se celebra en segundo domingo después de Corpus Christi, donde la procesión es acompañada por las hermandades. En ella se sueltan palomas y se arrojan flores, y cientos de papelitos de diversos colores que contienen el texto de las 12 promesas del Sagrado Corazón. En ellas se evidencia el arraigo popular de esta imagen. Cuando se arrojan las promesas, el silencio y la solemnidad de la procesión se interrumpe, pues los niños intentan capturas estos papelitos, y monaguillos y políticos pierden la compostura recogiéndolas del suelo o por los aires, ya que, más tarde, en la plaza vieja, intentan completar en corros, las 12 promesas.

En el recorrido procesional que discurre en el casco urbano, las calles están recubiertas de alfombras, pasillos, arcos y tapices elaborados con cáscara de huevo triturada y teñida. Las sombras y la perspectiva se consiguen.

En junio de 1949, las fiestas del S. Corazón continuaron en medio de la erupción del volcán de San Juan, bajo una nube de polvo y cenizas, pues los fuegos de la tierra no pueden jamás apagar la llamarada de la fe, que llega al cielo.

· FERIAS DE GANADO Y SAN MARTÍN

En el siglo XIX, aparecen las ferias en Canarias. Se instalan en recintos acondicionados para ello o en las plazas públicas. Tenían por objeto la venta de productos agrícolas y ganaderos y el encuentro y paseo de las gentes del lugar y visitantes.

En La Palma se existían cuatro, dedicadas fundamentalmente a la muestra de ganado, que han ido desapareciendo: la que coincidía con las fiestas de San Juan en Puntallana (1966) y la de S/C de La Palma, en la Bajada de la Virgen de 1965.

Feria de San Antonio del Monte (Garafía)

Entre el 12 y 13de junio, San Antonio del Monte, bendice a los animales que participan en la Feria Insular de Ganado. En ella concursan reses de raza palmera y foráneas, se muestra el perro pastor garafiano, y concursan los mejores quesos de la zona. También el ganado menor, como cabras y ovejas, y el ganado mular y caballar.

El santo patrón y San Isidro, discurren en procesión entre el ganado. Hay quioscos y cantinas, cubiertos de aceviño y faya y se escuchan puntos cubanos, isas y folías. También carreras de sortijas, cabalgata, partidos de fútbol, cucañas, fuegos artificiales, verbenas y carreras de burros, con premio al que llegue en último lugar. Este sabor tradicional, se ha ido perdiendo en los últimos años, y hoy se mezclan las tradiciones más profundas con las nuevas corrientes de la modernidad. Acuden personas de toda la isla y en 1998, la prensa cifró la asistencia en 20.000 personas.

En 1902, un pavoroso incendio azotó Garafía, destruyendo la ermita, que en 1915 se reconstruyó.

Una diversión favorita de la isla, sigue siendo la fiesta de San Antonio del Monte donde se encuentran miles de palmeros. Las nuevas carreteras han favorecido esta concurrencia, aunque la bruma y la fina lluvia suelen aparecer.

Una diversión favorita de la isla, sigue siendo la fiesta de San Antonio del Monte donde se encuentran miles de palmeros. Las nuevas carreteras han favorecido esta concurrencia, aunque la bruma y la fina lluvia suelen aparecer.

Feria de ganado de La Patrona (Los Llanos de Aridane)

La primera feria ganadera dentro de los festejos de La Patrona Nuestra Señora de los Remedios, tuvo lugar en 1893.Además de la feria de ganado había ventorrillos, juegos del saco, globos aerostáticos y espectáculos como bailes y cantos populares. En ella salía la procesión de San Isidro.

Esta feria desapareció durante algunos años y en 1958 vuelve a aparecer en el programa de actos. Asistían carrozas y parejas vestidas con el traje típico, que hacían la ofrenda de los productos del país. A continuación se celebraban bailes y danzas.

Actualmente, con periodicidad anual, se celebra, con exhibición de arrastre de ganado autóctono de La Palma, exhibición del riego del calabazo, degustación de comidas tradicionales, y la romería de San Isidro, a la que, desde hace pocos años, se han ido incorporando carros tirados por bueyes y vehículos a motor engalanados. Cada dos años, en los pares, a la feria de ganado, que solo dura un día, se le añaden exposiciones de productos agrícolas y artesanos.

(Arrastre de ganado)

Feria Ganadera Autóctona Insular (El Paso)

La primeria referencia festiva de ferias que conocemos de el Paso, se remonta a los años 1845 y 1850. En ella, no sólo se hacían transacciones comerciales de productos del país, sino que también dentro de la feria se encontraba ganado, seda y otros productos. La situación geográfica del municipio, que era atravesado por el camino real más importante de la isla, favorecía la importancia económica de esta feria.

Desde 1992, se celebra anualmente una feria de ganado exclusivamente "de la tierra", en el recinto de Las Canales, próximo al cruce de la carretera que va a La Cumbrecita, con la que va a la ermita de Nuestra Señora de El Pino.

Feria de ganado de San Isidro (Breña alta)

Cerca de la Cruz de la Pavona, en la carretera de San Isidro, se celebra anualmente una feria de ganado, en la que no falta el arrastre de ganado. En la parte alta del recinto, se ha construido recientemente, una hornacina donde se pone la imagen de San Isidro, patrono de los campesinos, que preside y bendice el ganado. Próximo a este lugar se encuentra la ermita del santo. Aunque no hay documentos escritos, parece ser que esta feria comenzó en los mismos años de la construcción de la ermita, sobre 1941.

(Recinto ferial de San Isidro, Breña Alta)

San Martín

Desde el siglo XVI, la onomástica de San Martín, marcaba el ciclo agrícola de la vid de La Palma. Hoy, como ayer, sin santo a quien hacer novena o procesión, por toda la geografía insular, la víspera de S. Martín, el 10 de noviembre, se siguen abriendo casas y bodegas, para "jurar las pipas" y degustar los nuevos caldos y los añejos. Al vino se le suman las comidas tradicionales como pescado salado, cochino a la brasa, etc. No puede faltar el fruto del otoño, las castañas. Hacen hogueras con los sarmientos, fuera de las bodegas, donde se tuestan las castañas y se escucha la tocata inconfundible de los bucios y el rasgar de isas, folías y habaneras. Algunos ayuntamientos programan verbenas o bailes, y los estudiantes aprovechan para hacer la "fuga de S. Martín", en la que se intenta dar plantón a los profesores (ahora hasta ellos se fugan).

Coincidiendo con San Martín, desde 1997, se celebran unas jornadas sobre la vid y el vino, organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de La Palma.

(El 10 de noviembre, víspera de S. Martín, se abren las casas y bodegas para "jurar las pipas" y degustar el vino)

· LA BAJADA DE LA VIRGEN

Cada lustro se celebra en Santa Cruz de La Palma, entre junio y agosto, renovando la dispo-sición eclesiástica de 1676, la Bajada de la Virgen. Desde 1680, no ha dejado de celebrarse. Es una fiesta de carácter religioso, social y cultural, que debe su origen a la escasez de lluvia con hambruna que tuvo como consecuencia la petición de intercesión a la Virgen de las Nieves, patrona de La Palma.

(La Virgen de Las Nieves baja en su cita lustral a Santa Cruz de La Palma)

El primer domingo de julio, desde el Santuario del monte, los romeros, ataviados con los trajes tradicionales de la isla, bajan por el camino real del Planto, las 42 piezas de plata del trono de la Virgen, que entregarán en la iglesia de El Salvador, su morada en la ciudad. Preparada en sus andas de viaje, después de la misa de peregrinos, vestida con sus mejores galas, aparece en el pórtico renacentista del Real Santuario. Es uno de los momentos de mayor emoción, pues los palmeros que han aguardado cinco años para poder repetir esta ceremonia, se agolpan en torno a las andas de caoba, bellamente talladas y doradas con láminas de pan de oro. Antes de llegar al Salvador, en el barranco de Las Nieves, se representa el diálogo entre el castillo y la nave, y en la plaza de España se canta la loa, con letra y música de autores locales.

Con la izada de la bandera de María y la bajada del trono, comienza en S/C de La Palma, la Semana Chica de las fiestas lustrales, en la que se celebran actos como la pandorga, desfile nocturno de faroles de múltiples colores y formas (soles, estrellas, castillos lunas y torres), llevados por niños que recorren las calles a oscuras acompañados por la banda de música. Al final del desfile, en el barranco de Las Nieves, las queman en una hoguera.

(La pandorga, juego de niños y mayores)

En la Semana Grande, los mascarones (gigantes y cabezudos), bailan dentro del programa de las fiestas lustrales, aunque no ante la sagrada imagen. Todos están preparados para unas tres salidas, que en diferentes días recorren las empedradas calles de Santa Cruz de La Palma. Los gigantes bailan con su revoloteo circular, el entrañable y viejo Biscuit, con su gran sonrisa, ojos saltados y bicornio napoleónico y, la bruja corriendo y dando golpes a los niños con la escoba. También bailan los Reyes, parejas de moros, magos y chinos, el gordo y el flaco, Blancanieves y los enanitos, etc. Por unas horas, todos son niños.

(Gigantes y cabezudos)

El miércoles es el día destinado al Minué, danza del siglo XVIII, que es un baile para dos personas que ejecutan diversas figuras y mudanzas, que se celebra desde 1945, con música y coreografías diferentes cada año. Es el número que se ha incorporado más tarde, pero que ya es todo un "clásico". Todos los lustros se preparan nuevos trajes para el minué, que se diseñan según estampas de la época.

Es un baile de ritmo lento y comedido, que se ajusta a la escenificación de un clima distendido y cadencioso, acorde con el carácter palmero. Un espectáculo donde la mayoría de los movimientos se enmarcan en un ambiente palaciego, en el que elegantes parejas de jóvenes, bailan danzas a Nuestra Señora de Las Nieves, y los solistas cantan arias en su honor.

(El minué es el número más reciente de la Bajada de La Virgen)